肩こりや肩の痛みの真犯人は「肩甲骨」かも?その驚くべき役割と簡単改善エクササイズ

「肩こりがひどい」「腕を上げると肩が痛い」…。現代人の多くが抱えるこれらの悩み。マッサージやストレッチをしても、なかなか改善しないと感じていませんか?実は、その原因は「肩」そのものではなく、その背後にある「肩甲骨」にあるかもしれません。

肩甲骨は、一見するとただの背中の骨のように思えますが、私たちの肩の健康に不可欠な、非常に重要な役割を担っています。今回は、肩甲骨の仕組みから、なぜ肩こりや痛みの原因になるのか、そして自宅で簡単にできる改善エクササイズまで、詳しく解説します。

「浮いている」骨、肩甲骨の自由な動きが鍵

私たちの体の骨格の中で、肩甲骨は非常にユニークな存在です。背中の肋骨とは直接つながっておらず、唯一鎖骨とのみ関節でつながっています。この解剖学的構造のおかげで、肩甲骨は背中の上を滑るように自由に大きく動くことができます。

しかし、その自由度の高さゆえに、安定性が低いという側面も持っています。肩甲骨は、その周囲にある多くの筋肉によって支えられています。僧帽筋や菱形筋、前鋸筋といった筋肉が連携して働くことで、肩甲骨は正しい位置で安定し、肩の動きをサポートしているのです。

この「自由さ」と「不安定さ」のバランスが崩れると、肩甲骨は本来の位置からずれたり、動きが制限されたりします。これが、さまざまな肩の不調の始まりとなります。

肩甲骨が動かないと、肩に何が起こる?

1.肩関節の動きの制限

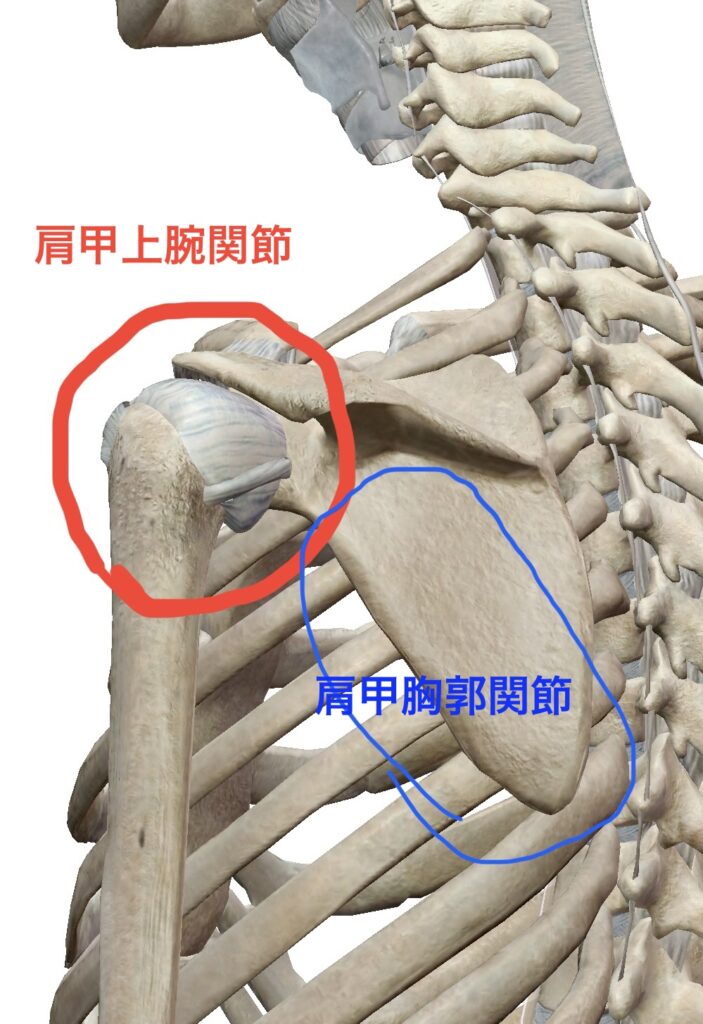

肩甲骨がうまく動かないと、肩関節(上腕骨と肩甲骨をつなぐ関節)の動きが阻害されます。特に、腕を頭上に上げる動作には、肩関節と肩甲骨の動きが「2対1」の比率で連動する「肩甲上腕リズム」が不可欠です。

「肩甲上腕リズム」とは、腕を上げるときに、上腕骨(二の腕の骨)と肩甲骨(背中の大きな骨)が、決まった割合で同時に動く連動性のことです。

人間の肩関節(肩甲上腕関節)は構造上、腕を約120°以上上げるのが難しくなっています。もし腕だけで無理に上げようとすると、骨がぶつかったり、腱が挟まったりして、痛みや損傷の原因になってしまいます。

そこで登場するのが、肩甲骨です。

腕がスムーズに頭上まで上がるのは、上腕骨が動く角度に対して、肩甲骨が回転する角度が、ある一定の比率で連動しているからなのです。

このリズムの基本は、多くの専門家によって「2対1(2:1)の法則」として説明されます。

- 腕を180°(真上)まで上げる動作を例にします。

- このうち、約120°は「上腕骨」の動き(肩甲上腕関節)によって行われます。

- 残りの約60°は、肩甲骨が背中の上で回転することで補われます(肩甲胸郭関節)。

つまり、腕を3°動かすとき、そのうち2°は上腕骨が動き、1°は肩甲骨が動いている、というイメージです。この絶妙な「2:1」の比率で動くことで、腕は骨同士の衝突を避け、最大限の可動域を確保できるのです。

このリズムが乱れると、腕がスムーズに上がらなくなったり、無理な動きで肩の関節に負担がかかり、痛みの原因となります。

周囲の筋肉への過剰な負担

肩甲骨の動きが悪くなると、それを補おうと首や肩、背中の筋肉が過剰に働き、緊張しやすくなります。これが、頑固な肩こりや首の痛みにつながるのです。

腕を上げる時に引っかかるような痛み(インピンジメント症候群など)を感じたり、最悪の場合は四十肩・五十肩の原因になることもあります。

日常生活でのデスクワークやスマートフォンの使いすぎは、肩甲骨が固定された猫背の姿勢を助長し、これらの問題をさらに悪化させてしまいます。

肩甲骨を操る3つの筋肉の連携と姿勢への影響

肩こりや猫背の悩みを根本から解決するためには、「肩甲骨」の動きを理解することが不可欠です。しかし、肩甲骨は自力で動いているわけではありません。その裏側では、複雑かつ絶妙な連携プレーで肩甲骨を操る複数の筋肉が存在します。

肩甲骨の動きを支える中でも特に重要な「僧帽筋」「菱形筋」「前鋸筋」に焦点を当て、彼らがどのように連動し、私たちの姿勢や動作に影響を与えています。

肩甲骨の基礎:6つの自由な動き

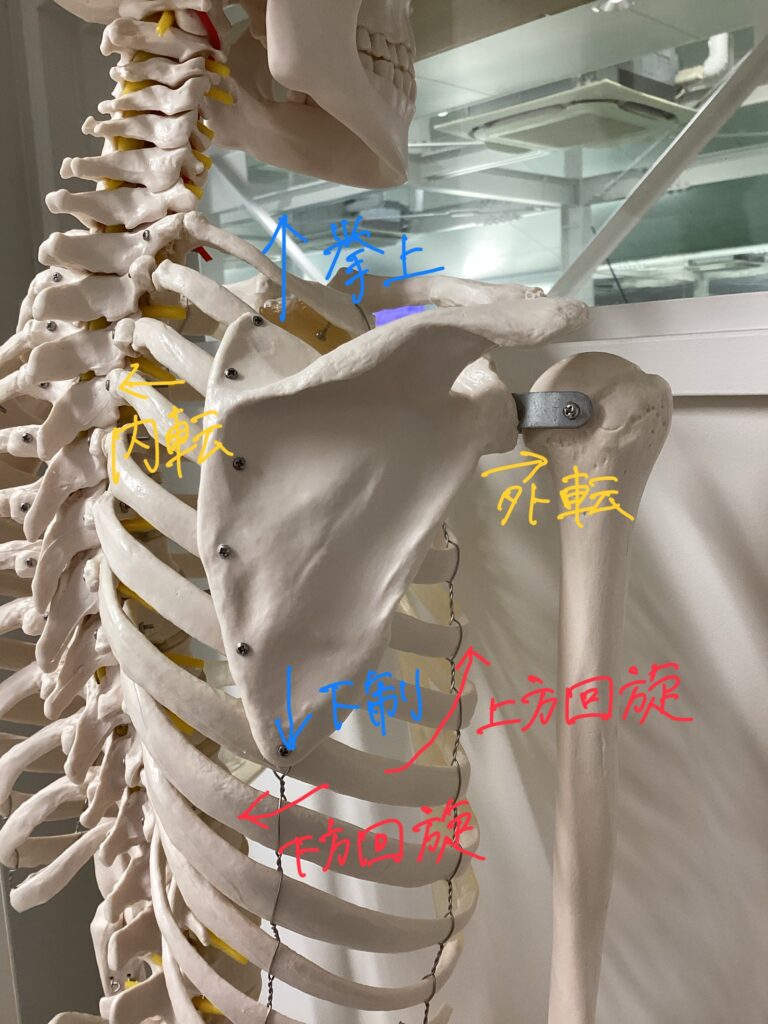

肩甲骨は、背中の上で肋骨に沿ってスライドするように動く、非常に自由度の高い骨です。基本的な動きは、主に以下の6方向があります。

- 挙上(きょじょう):肩をすくめるように上に引き上げます。

- 下制(かせい):肩を下に引き下げます。

- 内転(ないてん):背骨に近づける(引き寄せる)動きです。

- 外転(がいてん):背骨から遠ざける(開く)動きです。

- 上方回旋(じょうほうかいせん):腕を上げる際に、肩甲骨が外側を向くように回転します。

- 下方回旋(かほうかいせん):腕を下ろす際に、肩甲骨が内側を向くように回転します。

これらの動きを生み出しているのが、これから解説する主要な筋肉たちです。

1. 僧帽筋(そうぼうきん):広範囲を支配する主役

僧帽筋は、首から背中の中央、肩にかけて広がる大きな筋肉で、その形が修道僧のフードに似ていることから名付けられました。この筋肉は、上部・中部・下部の三つの部位に分けられ、それぞれ異なる働きを持ちます。

- 上部線維:主に肩甲骨の挙上(肩をすくめる動き)を担います。ここが緊張すると、慢性的な肩こりの主な原因となります。

- 中部線維:主に肩甲骨の内転(背骨に引き寄せる)を担い、姿勢を正すのに重要な役割を果たします。

- 下部線維:肩甲骨の下制(引き下げ)と上方回旋をサポートします。猫背の人は、この下部線維が弱化し、使えていないケースが多いです。

2. 菱形筋(りょうけいきん):姿勢を支える影の立役者

菱形筋は、背骨と肩甲骨の内側縁をつなぐ、ひし形の筋肉です。僧帽筋の中部線維の深層に位置し、主に肩甲骨の内転(引き寄せ)と下方回旋を担います。

菱形筋の主な役割は、肩甲骨を正しい位置(背骨に近い位置)に引き寄せておくことです。この筋肉が弱化したり、逆に硬くなると、肩甲骨が外側に開きっぱなしになり、猫背(特に巻き肩)を助長します。正しい姿勢を維持するためには、僧帽筋中部と連携し、常に肩甲骨を背中に引きつけておく力が必要です。

3. 前鋸筋(ぜんきょきん):腕の上げ方を決める最重要筋

前鋸筋は、脇の下から肋骨の側面にかけて広がるギザギザとした形状の筋肉です。この筋肉は、肩甲骨を肋骨に固定し、主に肩甲骨の外転(開く動き)を担います。

しかし、前鋸筋の最も重要な働きは、腕を頭上まで上げる際の「上方回旋」を強力にサポートすることです。この筋肉が正しく機能しないと、腕を上げたときに肩甲骨が背中から浮き上がる「翼状肩甲(よくじょうけんこう)」と呼ばれる状態になり、先に解説した「肩甲上腕リズム」が崩壊し、肩の痛みにつながります。

紹介した僧帽筋、菱形筋、前鋸筋は、それぞれが独立して動くのではなく、精密なタイミングで収縮・弛緩することで、肩甲骨の自由な動きと安定性を両立させています。

肩甲骨の動きを改善する簡単エクササイズ

肩甲骨の動きをスムーズにするには、日々の簡単なエクササイズが有効です。ここでは、誰でも手軽にできるエクササイズを紹介します。

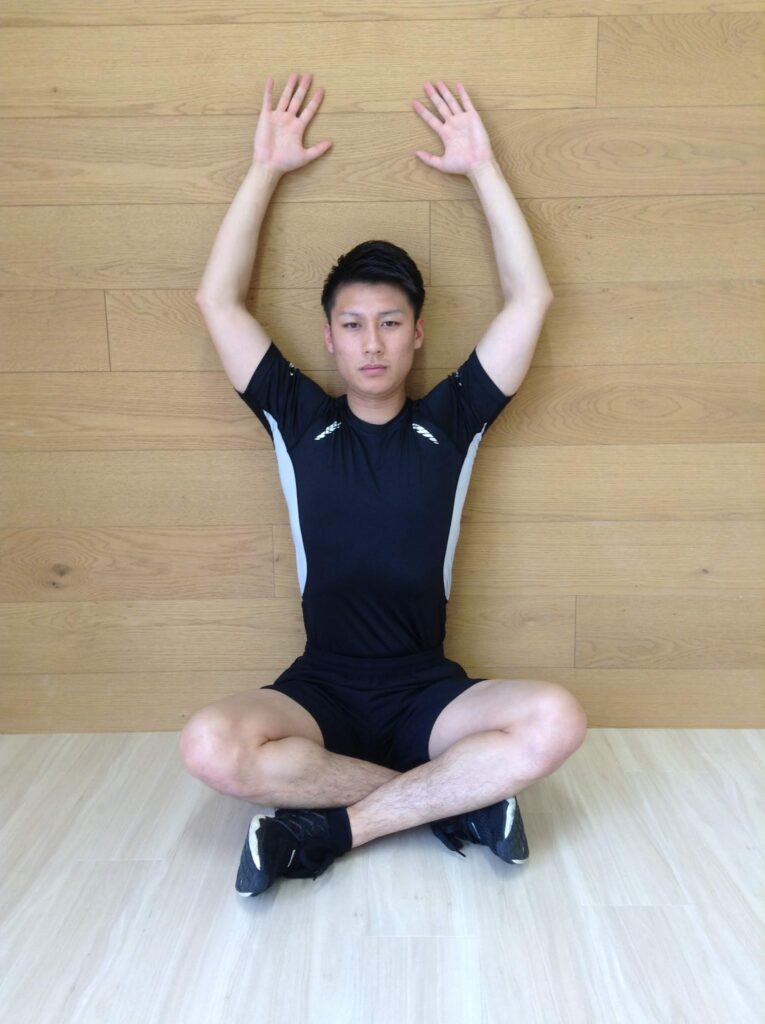

【エクササイズ:壁を使った肩甲骨スライド】

- 壁に背中と後頭部、お尻をつけます。

- 肘を90度に曲げ、手のひらを前に向けて両腕を壁につけます。

- 壁から離れないように、両肘をゆっくりと上にスライドさせます。

- 痛みがない範囲で腕を上げ、上げきったところで3秒間キープします。

- ゆっくりと元の位置に戻ります。

- この動作を10回繰り返します。

これらのエクササイズを習慣化することで、肩甲骨周りの筋肉が柔らかくなり、肩の動きがスムーズになるのを実感できるでしょう。

4. まとめ:今日から始める肩甲骨ケア

肩こりや肩の痛みは、単なる筋肉の張りではなく、その根源に「肩甲骨の機能不全」が隠れている可能性があります。肩甲骨の自由な動きを意識し、日々の生活に簡単なエクササイズを取り入れることで、つらい症状の根本改善が期待できます。

メディカルフィットネスM’sでは、お客様一人ひとりの体の状態に合わせたパーソナルトレーニングを提供しています。専門家による適切な指導で、肩甲骨の動きを根本から改善し、より健康的で快適な毎日を送りましょう。

(文/下川由香里)